[←鉛筆デッサン]

[←鉛筆デッサン]

Copyright (C) 2012 Hayato HIRATA [朝日大学模擬法廷]Copyright (C) 2012 Hayato HIRATA

[←鉛筆デッサン]

[←鉛筆デッサン]

Copyright (C) 2012 Hayato HIRATA [朝日大学模擬法廷]Copyright (C) 2012 Hayato HIRATA

■図書館長からのメッセージ

朝日大学の皆さん。図書館長としてお勧めの本を紹介します。

大学生のときに読んでためになる本を紹介したいと思います。なお、大学図書館の性質上、専門書が多いので、もしかしたら紹介した本が図書館においてない場合もあるかもしれませんので、そのときはお許し下さい。

1.ノエル・C・ネルソン、ジェニーン・レメーア・カバラ共著(矢鋪紀訳子)『感謝するということ』(サンマーク出版、2005)

この本の著者は、法廷コンサルタントと心理療法士という2つの仕事について仕事をするうちに気づいたことがあるといいいます。

はしがきの中で、おおむね楽観的で肯定的で感謝している人は、否定的で不満がちな態度を示す人々よりも、満足と成功のレヴェルが一般的に高く、そして、感謝のもつ大きな力が説かれています(1-4頁)。

第3章では、感謝によって願望を実現する「5つのステップ」として、

(1)実現したい願望を選ぶ

(2)願望が実現したときの感情を自覚する

(3)矛盾する思考や思い込みを消し去る

(4)感謝の波動を放つ

(5)感謝を働かせる

といった内容が書かれていますが、私自身、法律家として実務に携わる中で、物の見方を変えることで争いが氷解していく様を沢山見てきました。

他の法律家なら絶望する状況でも、感謝の気持ちを忘れない法律家たちも沢山見てきました。

「相手に感謝されなくても、自分から相手に感謝することはできる」というこの本のメッセージが一番気に入っています。

縁があって朝日大学で学ぶ皆さんは、将来、歯科医になったり、看護師になったり、法律関係の仕事に就いたり、公認会計士になったり、警察官や消防士、公務員、さらには希望する企業への就職を目指して頑張っていると思います。

大学で学びたくても学べない優秀な方たちが世の中には沢山おられます。だからこそ、今を大切にして、出来る限り多くの本と出合って、将来の栄養にしてもらいたいと思います。

朝日大学図書館には沢山の本が皆さんをお待ちしています。

--------------------------------------------------------------------------

Right of publicity (C) 2015 Hayato HIRATA.

■大学院法学研究科ならびに法学部での教育方針

すべての大学の教員は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の計画をあらかじめ明示しなければなりません。また、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、これにしたがって適切に行うものとされています。

そこで、私の担当する、法学部の授業のシラバスは、朝日大学教務WEBシステム(Universal Passport)をご覧ください。

なお、大学院については、朝日大学ホームページ>> 学部・大学院 >> 大学院 >> 法学研究科 >>

シラバス をご覧ください。

学生諸君はホームページ上でシラバスを確認することができるます。病気や、止むを得ない事情で欠席した諸君は、授業がどこまで進んでいるかを把握するためにもご活用下さい。

「意は剛く 情は深く 知は密に 厳しく鍛え 人はおおらか (抱石 久松眞一)」

私の敬愛する恩師の一人である,紺谷浩司先生の好きな言葉から引用しました。

■平田ゼミのゼミ活動

朝日法学部Topic一覧より引用 Copyright (C) 2023 Asahi University

朝日法学部Topic一覧より引用 Copyright (C) 2023 Asahi University

朝日法学部Topic一覧より引用 Copyright (C) 2024 Asahi University

朝日法学部Topic一覧より引用 Copyright (C) 2024 Asahi University

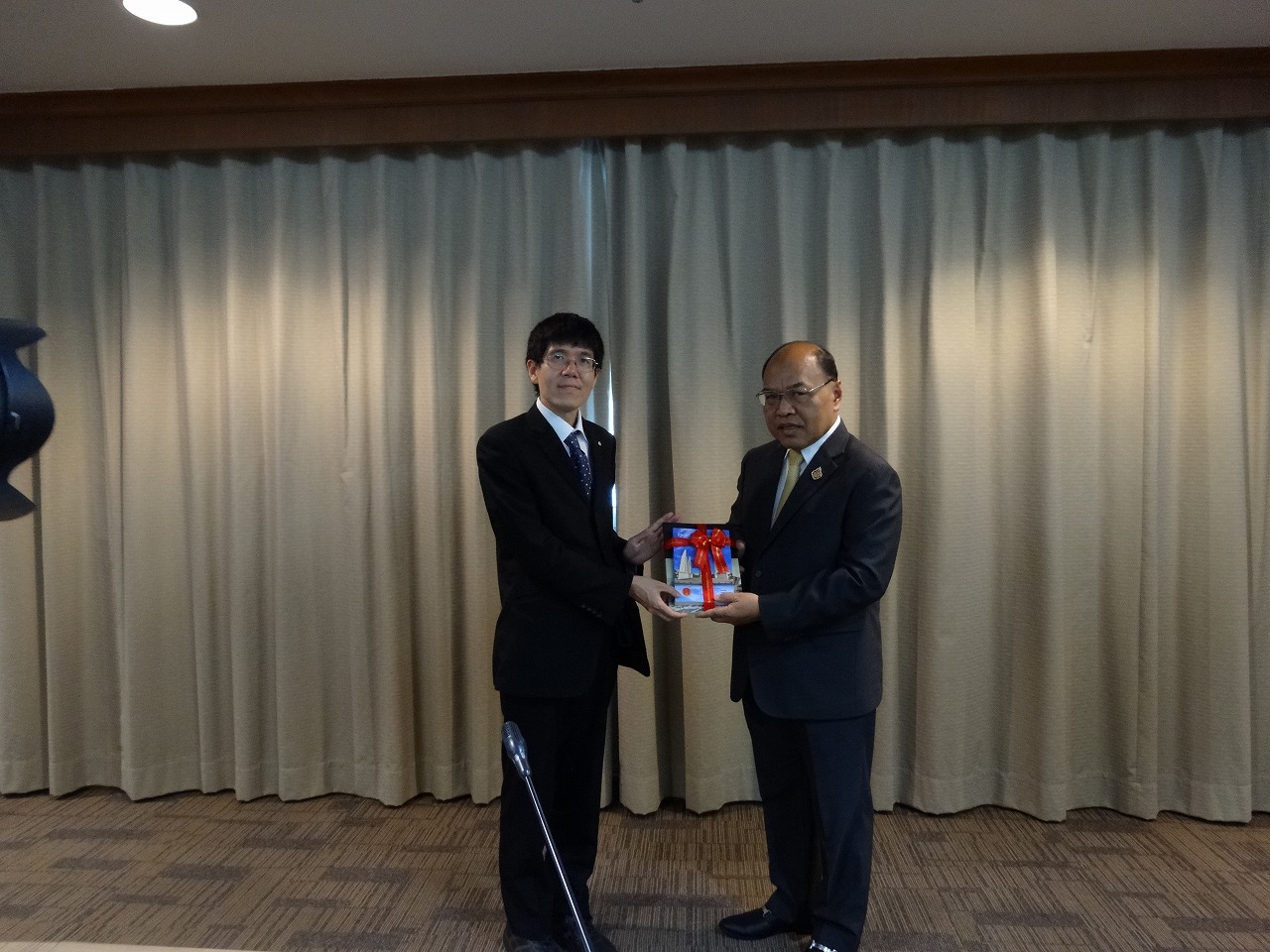

■朝日大学法学部&タイ王国タンマサート大学並びに憲法裁判所との学術交流

2018(平成30)年9月1日から9月5日まで、タイ王国タンマサート大学法学部との国際共同シンポジウム(テーマ:Development of

Justice in Thai and Japanese Perspective)に法学部メンバー6名(下條芳明教授<憲法、朝日大学法制研究所長>、出雲孝准教授<民法>、新津和典准教授<商法・会社法>、梶谷康久講師<民法>、亀田研講師<心理学>、平田勇人<民事手続法>)で参加し、本学法学部とタンマサート大学法学部との国際親善および学術交流の促進を行った。

タンマサート大学はタイ王国で2番目に古い国立大学であり、日本の大学とも多くの協定を結んでいる。教員の質も非常に高く、タンマサート大学側のコーディネーターを務めていただいたソラアト・ナパット助教授は、日本で博士号を取得されており、日本語および日本法に卓越した知見をお持ちであった。今回の海外出張の進行は、事前に提出されたスケジュールに概ね沿うものであった。

9月1日~2日

タンマサート大学法学部に表敬訪問

9月3日

タンマサート大学法学部との国際ミニシンポジウム

9月3日の午後の部では、「法学における論理と説得(Logic and Persuasion in the Law)」というタイトルで、平田勇人、岡嵜修(平田が代読)、 亀田研講師の分担執筆での英文資料を、平田、亀田講師が連続して英語で発表を行った。法哲学、民事手続法、心理学の接点にて生じる諸問題を論理と心理の相互補完の観点から論じた。岡嵜教授の「法学をプラグマティックに考えると論理以上に心理が必要であり、論理は説得のための道具である」との報告を平田が代読した。平田は「人間は目測や勘というものを重視し、裁判の心証形成、事実認定には法的直感に従って結論を出す視点、また最近のベイズ統計学を用いた数理工学応用の観点」から報告を行った。亀田講師は「統計学および心理学の視点から人間の直感による誤りを補正する役割としての統計学、人間の誤りやすさとしての認知バイアスを紹介し、法学と心理の相互補完の必要性」を訴え発表を終えた。

9月4日

タイ王国憲法裁判所(最高裁より上位)の法廷および展示室を案内していただいた。この長時間の歓待は予想外であったため、行政裁判所等、その他の午後の視察スケジュールは幾分割愛となったが、憲法裁判所判事や事務局長とのシンポジウムは大変有意義な時間であった)。今後も、下條教授を中心としてタイのタマサート大学並びに憲法裁判所との国際交流を持続していきたい。

タンマサート大学法学部にてCopyright (C) 2018 Hayato HIRATA

タンマサート大学法学部にてCopyright (C) 2018 Hayato HIRATA

タンマサート大学法学部にてCopyright (C) 2018 Hayato HIRATA

タイ憲法裁判所判事との交流Copyright (C) 2018 Hayato HIRATA

最後の右下は帰国前の夕食時の夜景Copyright (C) 2018 Hayato HIRATA

■朝日大学法学部&大学院法学研究科にお呼びした専門家の先生方たちとの記念写真(一部)

1.東京工業大学大学院の新田克己教授のご講演

ゼミ生たちと新田先生を囲んで(左)Copyright (C) 2013 Hayato HIRATA. 新田先生から人工知能の話を熱心に聴く学生たち(右) Copyright (C) 2016 Hayato HIRATA.

2.中国大使館の韓志強公使のご講演

中国からの留学生の大学院生(法学研究科)と中国大使館公使の韓志強先生を囲んで Copyright (C) 2013 Hayato HIRATA.

大友学長&韓志強公使を囲んで Copyright (C) 2013 Hayato HIRATA

3.名古屋地方裁判所の元上席書記官の奥村勲先生のご講演

法学部学生・院生たちと奥村先生を囲んで Copyright (C) 2013 Hayato HIRATA

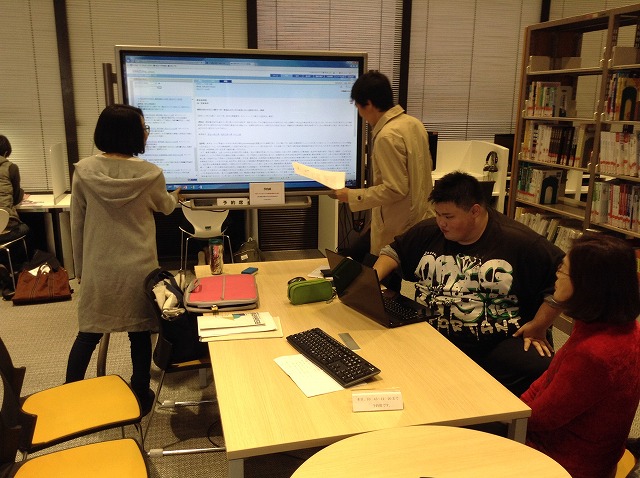

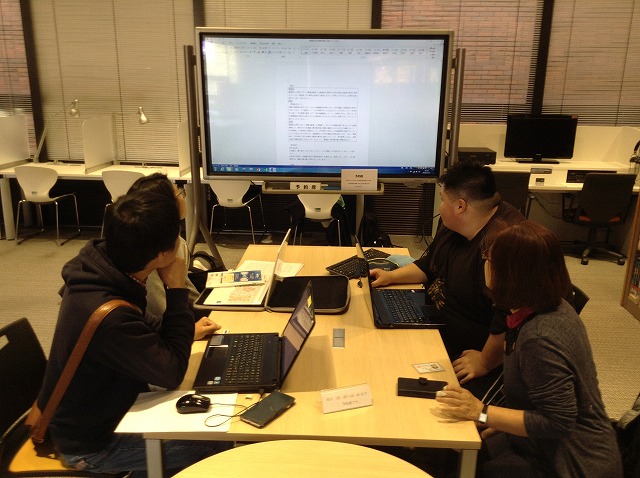

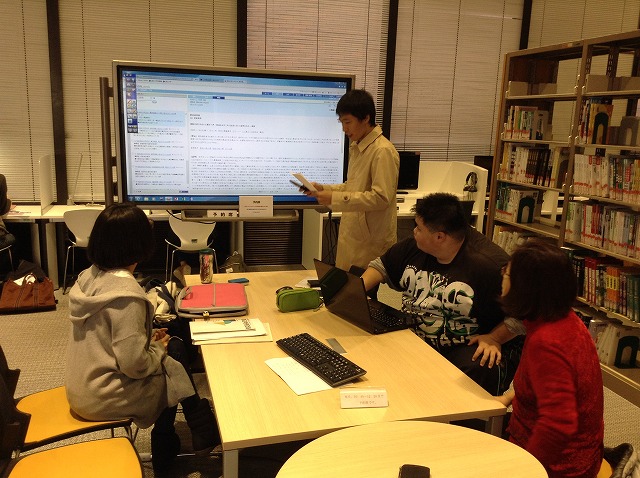

■大学院の授業風景(2016)

朝日大学の図書館本館(10周年記念館)には「アクティブ・ラーニング・スクエア」があり、グループ学習が出来ます。

2016年11月、2階のグループワーク・エリアで、大型ディスプレイ(電子黒板 BIG PAD)を用いて、大学院の授業を行いました。大学院生は、各自がノートPCを持参して、それをBIG

PAD上に投影し、その上から、タッチペンで書き込んだりしながら、白熱した議論を展開しています。もちろん、学内LANで必要な判例をその場で検索して映し出したり、修士論文の下書きを投影して、議論したりと充実した授業が展開しています。法学部を卒業した後、更に勉強したいという学生さんは社会人も含めて大歓迎です。

BIG PADを利用したアクティブ・ラーニング Copyright (C) 2016 Hayato HIRATA

■大学院の授業風景(2008)

2008年度は、岐阜県派遣留学生で、日系ブラジル人・弁護士の渡邊リカルド量平リンスさんも交えて、大学院の授業は切磋琢磨した雰囲気の中で行われています。大学院に進学希望の学生さんは、社会人・在学生を問わず大歓迎です。

「意は剛く 情は深く 知は密に 厳しく鍛え 人はおおらか」の教育方針の下、シラバスに沿って授業が行われています。

民事訴訟法特殊講義の授業風景です。Copyright (C) 2008 Hayato HIRATA

■岐阜県弁護士会との交流

法学部は、岐阜県弁護士会とも交流を深めています。

法学部には、本物の裁判所の法廷と同じ作りの、模擬法廷実習室があります。下の写真は、ジュニア・ロースクールは模擬法廷実習室で行われ、終了後に、岐阜県弁護士会2015年度会長の森裕之弁護士を囲んで、弁護士会の皆さんと記念撮影したものです。

第7回 岐阜県弁護士会ジュニア・ロースクール終了後の記念撮影Copyright (C) 2015 Hayato HIRATA

下の写真は、2016年度岐阜県弁護士会会長の畑良平弁護士と一緒に記念撮影したものです。

畑良平弁護士会会長(2016年度)との記念撮影Copyright (C) 2016 Hayato HIRATA

■法学部ならびに大学院の親睦食事会(2008)

2008年6月17日に、岐阜駅構内のオムライス屋さん「ポムの樹」で、平田ゼミ1・2年生と大学院で勉強している学生さんの合同食事会を開催しました。

普通のオムライスのご飯の量の4~5倍はあろうかと思える、Lサイズの特大オムライスに、男子学生が挑戦し、もだえ苦しみながらも完食しました(最後は根性で完食)。シラバスでは、ゼミは学年ごとに別々に行われていますが、こうしたシステムでは、先輩・後輩間の交流がまったくなく、また、大学院生との交流もないことから、なるべく多くの学生が交流できるようにと企画いたしました。また、今年は、岐阜県の派遣学生で、私の大学院の授業等に参加している、日系ブラジル人・弁護士の渡邊リカルド量平リンスさんも交えて和気藹々とした雰囲気の中で行われました。

朝日大学は、岐阜駅、尾張一宮駅、名古屋駅、大垣駅へも交通のアクセスがとてもよく、キャンパスライフ以外にも楽しい学生生活が送れます。

平田ゼミ1・2年生ならびに大学院生等と一緒に記念撮影

S君が挑戦したLサイズの、特大オムライス。味は抜群です。

「ポムの樹」さん、ありがとうございました。

■学生に希望すること

1.意は剛く(不撓不屈の精神を持ち,学問・スポーツに精進してもらいたい)

2.情は深く(情の深い人が好きです → 金銭的結びつきしか興味のない人間にはならないように)

3.知は密に(体系的・構造的に思考ができるように,緻密な勉強を求めます)

4.厳しく鍛え(厳しく鍛えるのが嫌な人は他のゼミへどうぞ)

5.人はおおらか(朝日大学の友達や諸先生方との交流を通して,卒業後,おおらかな人になって活躍してもらいたい)

なお、コンピュータを自由自在に使いこなせる能力を求めますので、情報処理系の授業もしっかりと学んでください。

--------------------------------------------------------------------------

■大学院での民事訴訟法の授業内容, 法学部での民事訴訟法や法社会学の授業内容, ゼミでの演習内容については,今後,アップしていきます。

■法学部ゼミ活動

2007年6月9日,名古屋能楽堂に能楽鑑賞にいってきました。

参加者は,法学部・平田ゼミ生,経営学部・米田ゼミ生,大学院生数名のほか,法学部教員が数名合流して,鑑賞してきました。

能楽鑑賞の後,能楽堂の近くで食事会をして,楽しいひと時を過ごしました。

平田ゼミでは,私の専門である民事手続法・民法のみならず,論理的に物事を考える力の養成に力点を置いて,厳しくかつ楽しく学生たちは学んでいます。

今回は,大学で法律の勉強をしている学生にとって,今まで触れたことのない日本の古典芸能に触れることで,いい思い出になればと企画しました。

詳しくは,私のホームページの趣味の部屋で紹介していますので,そちらもご覧ください。

般若の面を付けれる体験コーナーや,食事会の風景です。

■大学院・ロースクールに進学したい皆様へ

ここで、大学院・ロースクールに進学したい皆さんのために一言述べたいと思います(著作権法に基づきすべての内容の無断転載を禁じます)。

1.はじめに

ロースクール(法科大学院)とは、法曹(裁判官、検察官、弁護士)を目指す人たちが学ぶ専門職大学院の一種で、卒業すると司法試験の受験資格が得られます。ロースクール生は、研究者、法曹その他弁理士など法律実務家による講義・ゼミ・模擬裁判によって教育を受けています。

これに対し、大学院法学研究科とは、学術研究に特化した従来通りの大学院で、研究者や、高度専門的な業務に従事する人材の養成等を目的としています。大学院生は、講義・演習を履修した上で、指導教員の下で論文を書き、修士・博士に認定されることを目的として、各自の研究テーマに取り組んでいます。

2.裁判官・検察官・弁護士を目指す人へ

わが国のロースクールの制度は、法曹に必要な学識および能力を培うことを目的として、2004年(平成16年)4月に創設されました。多くの場合、法学未修者を対象とした「3年コース」(未修者コース)と、法学既修者を対象とした「2年コース」(既修者コース)が併設されています。

(1) 入学試験

入学試験は、共通試験としてのロースクール適性試験(法的思考の適性を見る試験)と、法科大学院ごとの個別試験からなります。

未修者コースでは、ほとんどの大学院で小論文試験が、多くの大学院で面接試験が行われています。既修者コースでは、受験者に法律科目試験が課されます。どのような法律科目試験が実施されるかは各法科大学院の方針によりますので、各自で確認する必要があります。

(2) 司法試験受験資格

ロースクールにおいては、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目を学ぶことになります。そしてロースクールを修了すると、司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得できます。

ここで注意しなければならないのは、ロースクール修了者は、5年以内に3回までしか司法試験(5月)を受験することができないという点です。

もし3回とも司法試験に受からなかった場合は、再度ロースクールに入学して修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を得なければならないのです。

司法試験予備試験は短答式試験(5月)、論文式試験(7月)、口述試験(10月)と、それぞれ段階的に合格する必要があり、論文式試験を受けるためには短答式試験の合格が、口述式試験の受けるためには論文式試験の合格が必要となっています。

本試験と異なり、予備試験には受験資格も受験回数制限もなく、大学在学中でも受験できるというメリットがあります。この口述式試験に合格すれば、予備試験合格あるいは最終合格となり、翌年から5年間有効になる「予備試験合格資格」を得ることが出来ます。その後、司法試験本試験を5回受験することが可能になりますが、もし5回以内に合格出来なかった場合には「予備試験合格資格」は無効になってしまうので注意が必要です。

そして、司法試験(本試験)に合格した後で、司法修習・2回試験に合格して、晴れて法曹三者への道を歩むことになるのです。

ただ、勉強して法曹になれなかったとしても、それまで身に付けた法律知識は決して無駄にはならないことを強調しておきたいと思います。これまでの知識を活かして、司法書士、行政書士、社会保険労務士等に方向転換して各試験を受ける道もあるからです。

3.研究者や高度専門的な職業を目指す人へ

(1) 大学院法学研究科とは

学術研究に特化した従来通りの大学院(法学研究科)に進学する場合についてお話ししましょう。大学院法学研究科の博士課程は、博士前期(修士)課程(2年課程)、博士後期(博士)課程(3年課程)に分かれており、各課程において、研究者や、高度専門的な業務に従事する人材の養成等を目的として、教育・研究が行われています。

ただ、研究指導がメインになるので、大学院法学研究科に入学するといっても、実感としては、指導教員の○○研究室に入学するといった方が現実的かもしれません。もしあなたが研究者を目指しているのであれば、修士課程(2年課程)しか存在しない大学院への進学はなるべく避けて、博士後期(博士)課程(3年課程)のある大学を目指してください。もしそうでなければ、修士課程終了後に新たに指導教員を見つけなければならないからです。

また大学院まで進学して勉強することを要する高度専門的な職業とは何か、法曹や司法書士はロースクールのところで述べたので、それ以外でお話ししましょう。具体的には、①国際公務員(国際連合及びその専門機関等の国際機関の事務局を構成する職員)、②税理士、③教員(たとえば就学前・初等・中等教育教員の専修免許状取得の場合、大学院修士課程修了が要件となっています)、④独立・社内ベンチャー起業家等があげられます。

(2) 語学(日本語および外国語)の重要性

大学院法学研究科は一応「単位」という概念はありますが、論文を仕上げることを第一目的としています。研究者の世界では、学会で発表し、学術論文を何本書いているかで一般に評価されます。そのため、英語、ドイツ語、中国語等の、自分が専門に研究している分野の外国文献を読みこんでいなければなりません。そして、そうした作業の上に、オリジナルな論文を書くための高度な日本語能力が求められます。したがって、外国語をしっかりと勉強するとともに、優れた日本語能力を向上させるように1年生の時から努力すべきでしょう。

(3) 進路選択にあたって

文科省の方針によって、以前よりも大学院の門戸が広くなり、理系のみならず文系への進学者も増加しています。理系の場合は修士課程を卒業してから容易に企業に就職できるので、大学院進学は進路選択の重要な候補かもしれませんが、文系の場合はそう簡単には行きません。研究者は就職口が少なく、運にも左右されるため、大学で研究職のポストに就くことができるのは、大学院生のうちでも限られた人たちなのです。途中で研究者を断念して進路変更を迫られるという事実を直視してほしいと思います。進路を誤って失敗したと後悔する前に、本当に研究者を目指したいかどうか時間をかけて自問自答すべきだと思います。

4.キャリアパスの設定

キャリアパスとは、仕事の経験やスキルを積みながら自らの能力を高くしていくための順序を系統立て、将来の目的や昇進プラン、キャリアアッププランを具体化、明確化するものです。このことにより、目的意識が高まり、仕事に対するスキルを効率良く高めていくことが可能になります。キャリアパスは、企業の人事部門などが各従業員に最適な職務を与えるための判断材料としても活用されています。

(1) 裁判官、検察官、弁護士へのキャリアパス

ロースクールや司法試験予備試験の二つのルートに乗ることが最も近道です。ただ、裁判所事務官として採用された後、裁判所書記官になり、さらに簡易裁判所判事(司法試験に合格することなく任官)になる道もあります。検察の場合も、検察事務官として採用された後、

“赤かぶ検事奮戦記”に出てくるような検察官(司法試験に合格することなく任官)への道もあります。さらに、外国のロースクールに留学して外国の弁護士になる道もあります。

(2) 公務員

裁判所事務官と検察事務官についてはすでに述べたので、ここでは国際公務員を例にとりますが、Junior Professional Officer派遣候補者選考試験受験の場合は大学院修士課程修了が要件です。また国連職員採用競争試験受験の場合は大学院修士課程修了が理想とされています。

(3) 会社法務部で働く

大手企業には一般に会社法務部があり、企業が自前で海外のロースクールに社員を派遣して弁護士資格を取得させ、帰国後に社内で法律問題に対応してもらう場合があります。さらに証券会社や銀行、コンサルタント企業の他、商品開発のため科学技術的研究のともなう分野などでも研究職が設置されています。理系の研究職の場合は修士以上の学位・能力を求められることが多いのに対して、文系の研究職の場合は4年制大学・学部卒の採用も多数あります。

5.むすび

大学院と一口に言っても、ロースクールと、学術研究に特化した従来通りの大学院ではその性格を異にしています。こうしたことは、これから皆さんが大学生活の中で、何に重点を置いて学習するのかにも深くかかわってきます。たとえば、入試科目の関係で、ロースクールに進学したいならば、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の科目についてしっかりと受験対策を考えた学習が必要になってくるでしょう。

さらに、前述したように、ロースクールに進学して修了しても、5年以内に3回までしか司法試験を受験することができないという厳しい現実を直視して進路を決める必要があります。

他方、従来どおりの学術研究に特化した大学院に進学したい場合は、英語、ドイツ語、中国語等の、自分が専門に学びたい分野の外国文献を自由自在に読みこなせ、また海外の研究者とコミュニケーションが図れるだけの語学力を養う必要があるでしょう。いずれにしても、大学院は法学部で勉強した知識の上に、さらにより高度な知識を修得する場なので、しっかりとした目的意識をもって努力することが肝心です。

戻る